永城民俗文化之家族习俗篇

发布时间:2015-6-25 17:08:59 来源:本站 点击次数:19253

一、称谓习俗

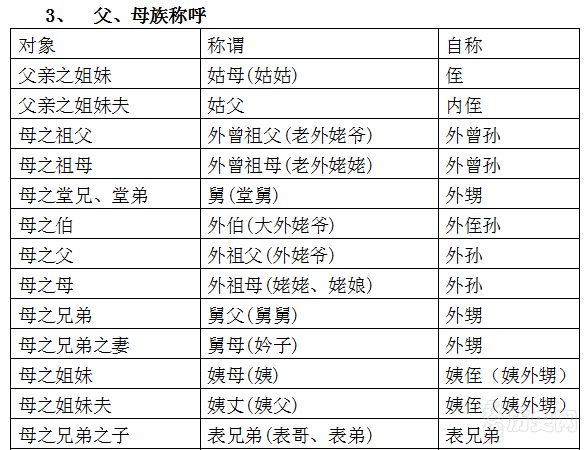

人们在家族生活交往中,会形成各种各样的关系。而这些关系又由相互之间的称谓来决定尊、卑、亲、疏、长、幼(晚辈),从而形成一种固定的习俗。永城传统的关系称谓有以下几种,现列表如下:

5、不同称呼

家庭成员之间的称谓,大体相同,但书面、口语、对人、当面又有许多不同,对直系亲属称呼举要如下:

子女对父母,书面或当面称爹、达、答答、娘、爸、妈等;对人称双亲、二老、老人家、家父、家母、老爷子、老太太等。

父之兄弟,书面称伯父、叔父,当面称大爷、大爹、叔叔等;伯、叔之妻称伯母、大娘、大妈(二大娘、三大娘)、婶(二娘、三娘)等。

父之姐妹,书面称姑妈,当面俗称姑娘、妈妈(mámá)等。对其配偶称姑夫,也有称“叔”的。

母之兄弟,书面称舅父,当面称舅,称舅的配偶为舅妈、妗子;母之姐妹,书面称姨妈,当面称姨。对其配偶称姨夫,也有称“叔”的。

夫称妻,为贤内、贱内、内人、老婆、家里的、对象、爱人、内当家、孩他娘或直呼其名。

妻之父母,书面称为岳父、岳母,当面称大爷、大娘、叔、婶等,20世纪80年代以来,也有随妻称爹、娘、爸、妈的。称妻之姐、妹为姐、妹,称妻之姐夫、妹夫为连襟、两桥、哥、弟。

妻称夫为男人、外头人、当家的、那一口子、丈夫、爱人、孩他爹或直呼其名。对夫之父母,背后称公公、婆婆,当面随丈夫称爹、娘、爸、妈等。

父母对儿子,当面直呼名字、儿子、宝宝、乖乖,人前称犬子、接班的;对女儿当面直呼名字、宝宝、乖乖、闺女、小女、丫头。

20世纪80年代后,丈夫的弟、妹对兄之配偶称谓有一些变化,即由嫂、嫂子改称姐。妻子之弟、妹称姐夫为哥(大哥、二哥)等。

6、娘家人

“娘家人”是永城一个家喻户晓的词语。在永城农村,一个家族中一些大的活动“娘家人”必须参与。如孩子分家要找“娘家人”,赡养老人有了问题要找“娘家人”,父母做不了主的要“娘家人”来了结,娶儿媳嫁闺女“娘家人”必为上宾,特别是老人丧葬活动,举丧之人的“娘家人”要集体组织一定数量的代表到丧家进行吊唁。举丧时,凡待客必须由“娘家人”先行。下葬也要“娘家人”拍板定调。所谓“父家依叔叔的,娘家听舅舅的”。开宴(饭)也要“娘家人”优先。在丧葬期间,一般不能违背“娘家人”的意愿,否则“娘家人”找事儿,丧事就算办砸了。随着时代发展,红白事中“娘家人”的角色已成为一种形式。

二、家族制度

1、修家谱

所谓国有国史,县有县志,族有族谱。族谱,是华夏民族文明延亘的一个标志,是一种重要的民俗文化,也是人们研究民间风俗的重要资料,如地名变化、人口迁徙等。在永城,它的传承形式极为广泛。与国家、地方盛世修志相呼应,在社会相对稳定、人们生活相对富足的条件下,民间自发的续修家谱成为族裔之间维持血缘关系的一种重要活动内容。数百年来,除战乱和灾荒年外,这些活动从未停止过。续修家谱的年限一般都有规定,如高氏族谱规定正常情况下,30年一小修,60年一大修。但有时因战乱灾荒可能延缓100多年。

在民间一些大的姓氏,家族修家谱,往往涉及数县(市),甚至跨省。这种跨地区的续家谱活动,往往耗资巨大,动用人手众多。其涉及范围之广令人咂舌。在续修家谱过程中,每个地方,每个村庄都要从家族中指定或推举出“会首”负责此项活动。这些会首不但要完成所负责家族的情况调查、资料搜集、材料编写,还要负责集资活动,为修谱提供资金保证。在续修家谱活动中,一些家族也注意破除过去的陈规陋习,用现代理念指导续修活动。近年续修活动中,根据国家计划生育政策,一改过去续子不续女的传统习俗,规定凡膝下所有子女均可续入。又打破尊卑观念,将以往被排弃在外的族人悉数入谱。

除大家族续修家谱外,在永城部分村庄,为了显示本族的亲和与团结,经常在小范围内搞一些小的续家谱活动。即每年一次,把已去世人姓名写上家谱。这种家谱又称家谱轴,是由一块大布,让画匠画上亭台楼阁,由一位先祖至上,其后世按辈分排列,凡男氏死者均可入谱。旧时,每年农历十月一日,全家族集体活动,新添死者上谱,而后全族举行集体吊唁活动。此家谱轴一般放在家族中辈分较高的人家中,也有轮流推举“会首”,随“会首”而走的。每年春节拜年,家人第一要拜的就是家谱轴,俗称拜先祖。有些家谱,在立谱时,便确定了家族世系命名的辈分序列,而且事先标定字号,辈分清楚,乡间名之为“排辈”,实则是排资论辈的意思。

目前,永城发现的大型族谱有高氏、侯氏、蒋氏、蔡氏、吕氏、赵氏、刘氏、夏氏、陈氏、丁氏、黄氏、练氏等几十部家谱。虽然他们产生于不同时代,但是给我们了解永城民间家庭习俗提供了很好的佐证。

2、起名字

“姓”表示一个人所属的家族,“名”则是每个人自己特有的符号,“字”则是名的意义延伸,“号”是名字以外另起的别号。如苏东坡,名轼,字子瞻,号东坡。现今,人们只有大名、小名,而没有字、号。有按照家族辈分取名,辈分,又写作辈份,或叫做“辈行”“行辈”,书称“派序”“世序”。标示辈分,就是按照家族世系族谱规定的辈分起名字,也就是说,人的名字中要明确标示出他在其家族世系中所属的辈分字。目的是为了别长幼、辨支系,使长辈知有其后,自律自尊;晚辈能追本溯源,尊老敬老,弘扬祖宗美德,使家族和睦,社会和谐。这辈分字在大家族中特别重视,掐辈分字要召开家族会议,由大家公推公认德高望重的人掐辈分字,一般是从《诗经》或《论语》、《孟子》等经典古籍取几句意蕴深长的话,或者自创一句或几句家族昌盛吉利的话作为辈分字。这样,后世儿孙才能了解自己的身世脉支,如孔孟世系排列就比较严谨,可以从现在一直上续到孔子。没有辈分排列者,就很难找到属于哪一支哪一派,甚至连五世以上都不知道祖宗是谁,成为无源之水无本之木。此者,岂不悲乎!

在传统大家族正统的掐字排序规定名字命名之外,也有一些人口少的家族,其喜欢追求新意的长辈采用其他的方法,如:有的家长根据出生时的情景或当年社会上发生的大事取名的,如:春、雪花、云儿、建国、援朝、永红、红旗等;还有一些长辈寄托为意愿或期望,励志起名,如志坚、鹏举等。还有的长辈为了儿女们一生幸福,费尽心思,生法给儿女取一个吉祥和有意义、响亮、别致的名字。有的认为多子多福,人多势众,同胞弟兄少则三个,多则五六个,起的名字越大气,儿孙们过的越好。有一些家庭人员,从他们名字的最后一个字就可以判断出血缘关系,如“福、禄、祯、祥”,“荣、华、富、贵”等一般都是亲弟兄。人们起的大名,也叫“学名”“官名”,多在上学后使用。上学前尚有小名,也称“乳名”,因为过去生活比较贫困,人们就认为越俗越贱的东西给孩子做乳名,孩子越易养活。因此民间起名千奇百怪,有的用铁蛋、狗子、石头、毛毛、石磙、臭臭,甚至用狗屎、狗尿、狗剩、狗啦、尿壶、尿罐、猫尿、毛驴等命名。

中国人习惯上随父姓,但到今天,这一传统也在悄然发生变化,有的开始随母姓,或父母姓氏均取,有的孩子取名各用父母一个字。由于时代的发展,取名也显现出他独有的特色,名字的变化,显示出中国的文化和时代的风貌变迁。进入21世纪后,小孩的取名有较多的随意性,农村小孩起名40%不再按辈分字,城市小孩起名80%不再按辈分字,大多根据家长或小孩的喜好起名,已没有固定的模式和死板的要求。现在,求新求洋求奇是小孩起名的新趋势。但是,无论起什么名字,在家谱中的世序是不能乱的。

3、九代血亲

古代,境内家族是典型的“九族”制。“九族”制的重要标记是丧服制的“五服”,即“斩、齐、大功、小功、缌麻”,以此确立由本人高祖至本人玄孙之间的九代血亲系统,以不出“五服”论亲族远近,“五服”之内称“本家”,然后推而及之于同宗同姓。永城有夫妇一代家庭、双亲子女两代家庭、祖孙三代家庭、四世同堂家庭、五世同堂家庭等类型。传统观念崇尚“五世其昌”“五代同堂”“家大业大、人多财多”,所以旧时数世同堂的复合式家庭较多。新中国成立后,特别是20世纪80年代,随着改革开放和商品经济的发展,为适应男女平等、家庭成员平等的要求,数世同堂的复合式大家庭愈来愈少,家庭逐渐向小型化发展,双亲子女两代家庭三代家庭占大部分。

4、家长制

对于家务,永城人俗称“过日子”。家务的主要决策者是家长。家长又名户主、当家的、掌柜的,在旧时一般是男性壮年,在大家族中往往是长房长支的壮年男子。在旧时代的家长制家族中,家长具有绝对的权威,对内维持家族秩序,对外代表家族全权处理事务,是旧制度下家庭的支柱。正是在这个意义上,才有“家有千口,主事一人”的俗语,故而,才将家长以外的家庭成员统称为“家眷”或“家属”。还有一个大家族有族长,族长一般由辈分最高的人担任。族中遇有大事,由族长拍板定夺。旧时,家务琐事的具体管理者、家务习俗的主要传播者是家庭主妇,又称内当家、内掌柜、管家婆,一般是家长的妻子,即由“多年媳妇”熬成的“婆”。家务劳动主要由妇女承担,即有俗语“整年围着锅台转”。随着社会的进步,妇女参加社会活动越来越多,地位逐步提高,专制的家长制也渐渐被民主家政所代替。家产,俗称家财、家私、家当,主要掌握在家长手中。从前,只有儿子才有继承权,女儿一般不能继承父母的财产。现在,根据《继承法》女儿也可以继承父母遗留下来的财产。

5、祝 寿

旧中国社会上有威望的人,年至高龄,人们登堂庆贺,叫祝寿。届时,经一人倡导,众人相随,于其生辰携带祝寿礼品,举行祝寿仪式,欢宴终日。祝寿一般从老人的60岁生日起,子女亲友备寿糕、糖食、酒、肉、鱼、鸡、衣料等礼品作为贺礼,祝愿老人健康长寿。但不请客,不设宴。老人66岁生日时,已嫁的女儿给父母备6.6斤肉、66个馒头过生日。俗谚“七十三、八十四,阎王不叫自己去”,所以人们对老人73岁、84岁这两个生日一般回避过去。或者老人73岁,在72岁时过,儿女一定要给老人吃大鲤鱼,俗说“七十三,吃个鲤鱼猛一窜”,就窜过73岁了。84岁时,在83岁时过,一定吃红公鸡,俗说“八十四,吃个公鸡飞过去”,就飞过84岁了。薛湖、顺和、太丘一带,有给闺女过出嫁后第一个生日之俗。中华人民共和国成立后,此风渐少。“文化大革命”时期曾被强行废止,20世纪80年代中期被恢复,90年代则声势越来越大。90年代中期,城镇居民富裕者为老人祝寿,在高档饭店办宴席数桌乃至数十桌,宴请祝寿的亲友。祝寿者一般不再买生日蛋糕及酒肉类礼品,而是直接以现金充当礼品。进入21世纪后,60岁以上的老人为了显示自己依然年轻,一般不主张小辈给自己过生日,有的用过父亲节、母亲节代替过生日。但从80年代起,老人给孩子们过生日的渐多。大中学生自己给自己过生日,届时邀请几位要好同学吃一顿,再喝点酒,吃点水果、瓜子、花生之类,欢聚一堂,热热闹闹,其乐融融。

(责编:管理员)

Copyright © 2012 by yclsw.org. all rights reserved. 豫ICP备14004675号-1