前辈的抗战之五:战斗在豫皖苏浙敌后的峥嵘岁月

发布时间:2015-9-7 8:41:39 来源:本站 点击次数:5858

【人物简介】

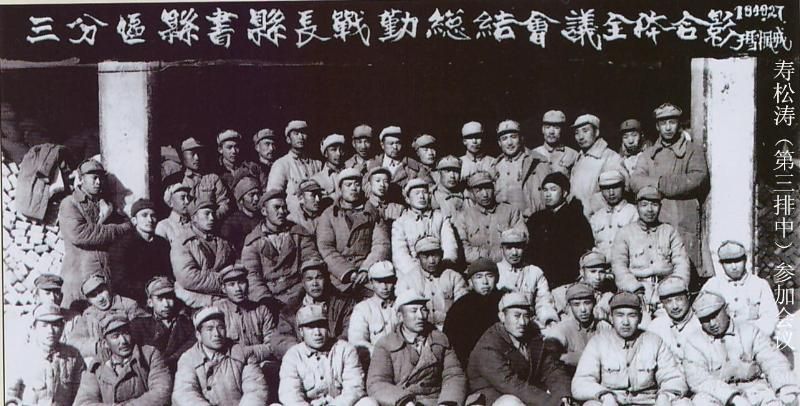

寿松涛(1900.11-1969.1),浙江诸暨人,1917年考入浙江省第一师范,“五四”运动爆发后,参加了“一师风潮”。1924年冬,在诸暨开始革命宣传组织活动,19 26年1月加入中国共产党。1927年1月,在里坞底建立了诸暨县第一个中共农村党支部,在县城举办诸暨农民运动养成所并任党代表。1928年任诸暨县委书记,被反动政府的通缉与追捕后,辗转隐蔽于上海、杭州、广州、香港、淮阴等地。1936年秋,抵西安任《西京民报》和西北《文化日报》发行部主任。1937年初,全面抗战爆发后,去南京、武汉参加《新华日报》的创办工作,任发行部主任。1937年底,赴延安抗日军政大学第四期一大队学习。1938年7月,历任豫东友军第三总队政治部主任,新四军游击支队独立大队大队长、三团参谋长,永城县委书记,永城独立团团长兼政委,八路军第四纵队6旅18团团长,新四军第四师12旅35团团长,萧宿铜灵县委书记兼萧铜总队政委,浙东路西县委书记兼县长。抗日战争胜利后,历任金肖支队参谋长,新四军第12旅兼华中军区第8军分区副政委,豫皖苏军区第3军分区政委兼地委书记。新中国成立后,历任南京市委组织部副部长兼市委机关党委书记,江苏省交通厅厅长,华东航空学院、西安航空学院院长兼党委书记,西北工业大学校长兼党委副书记,中国航空运动协会副主席、中国航空学会陕西分会会长等职。

26年1月加入中国共产党。1927年1月,在里坞底建立了诸暨县第一个中共农村党支部,在县城举办诸暨农民运动养成所并任党代表。1928年任诸暨县委书记,被反动政府的通缉与追捕后,辗转隐蔽于上海、杭州、广州、香港、淮阴等地。1936年秋,抵西安任《西京民报》和西北《文化日报》发行部主任。1937年初,全面抗战爆发后,去南京、武汉参加《新华日报》的创办工作,任发行部主任。1937年底,赴延安抗日军政大学第四期一大队学习。1938年7月,历任豫东友军第三总队政治部主任,新四军游击支队独立大队大队长、三团参谋长,永城县委书记,永城独立团团长兼政委,八路军第四纵队6旅18团团长,新四军第四师12旅35团团长,萧宿铜灵县委书记兼萧铜总队政委,浙东路西县委书记兼县长。抗日战争胜利后,历任金肖支队参谋长,新四军第12旅兼华中军区第8军分区副政委,豫皖苏军区第3军分区政委兼地委书记。新中国成立后,历任南京市委组织部副部长兼市委机关党委书记,江苏省交通厅厅长,华东航空学院、西安航空学院院长兼党委书记,西北工业大学校长兼党委副书记,中国航空运动协会副主席、中国航空学会陕西分会会长等职。

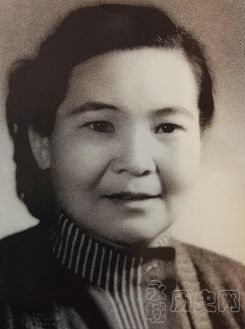

边之先(1907.03-1993.06),浙江诸暨人,1926年3月与寿松涛结婚,在县城袜厂做工,开始受到革命思想的启蒙教育。大革命失败后,她回里坞底协助寿松涛同志做 些站岗放哨、传递情报的工作。1930年诸暨暴动失败,她赶往上海数次协助寿松涛同志摆脱国民党特务的追捕。1933年6月,由于叛徒告密被捕。1937年2月,先后进入“元升裕”和《新华日报》工作,年底赴延安,入红军家属学校和边区党校学习。1938年7月,她赴永城工作,曾担任文印员、收发、政指等职。1941年5月,先后在抗大四分校、淮北中学、淮北行政公署教育处和萧铜县政府学习和工作。1944年12月,与寿松涛同赴浙东,任路西县被服厂厂长和后方医院副政指等职。全国解放后,在南京市委招待所工作。后调华东航空学院(后改为西北工业大学)长期担任家属委员会主任。1983年离休。

些站岗放哨、传递情报的工作。1930年诸暨暴动失败,她赶往上海数次协助寿松涛同志摆脱国民党特务的追捕。1933年6月,由于叛徒告密被捕。1937年2月,先后进入“元升裕”和《新华日报》工作,年底赴延安,入红军家属学校和边区党校学习。1938年7月,她赴永城工作,曾担任文印员、收发、政指等职。1941年5月,先后在抗大四分校、淮北中学、淮北行政公署教育处和萧铜县政府学习和工作。1944年12月,与寿松涛同赴浙东,任路西县被服厂厂长和后方医院副政指等职。全国解放后,在南京市委招待所工作。后调华东航空学院(后改为西北工业大学)长期担任家属委员会主任。1983年离休。

战斗在豫皖苏浙敌后的峥嵘岁月

——忆在抗日战争中的父母亲寿松涛、边之先

寿晓松

在隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的日子里,举国上下决心在以习近平为总书记的党中央领导下,弘扬中国抗战伟大精神,实现中华民族伟大复兴。一幕幕感人场景令人思绪万千,不禁想起在中华民族优秀儿女奋起抗战的行列中,也有已离我远去的我敬爱的父母寿松涛、边之先。刚巧永城的同志们要我写一篇关于他们抗战的文章,几经推辞不允,谨以此文作为后人对老一辈的深切缅怀与学习追思吧!

从延安赴浙江诸暨老家抗战

1937年冬,在延安学习的父母亲不时受到抗日前线战况的鼓舞,与几位浙江籍同学商量并向组织提出,去浙江老家打游击。父亲曾回忆说:在抗大学习期间,毛主席亲自给他们作过报告,特别讲了晋察冀地区游击战争的情况,号召大家向那里的同志学习,他对此印象很深。当时处于国共合作的新环境,有不少地方都向我党我军要干部。总之,敌后战场形势发展很快,急需大量干部充实到地方。

1938年7月初,经党组织批准,父母亲等一行从延安出发。抗大校领导罗瑞卿还专门请他们吃饭饯行。一路上,他们途经西安和武汉办 事处,分别换上了八路军的服装,后又改穿新四军的服装,坐火车抵达浙江诸暨。当时,全国战局危殆,陇海、津浦线战略要地徐州已失守多日,日寇正沿长江两岸和大别山南麓向西挺进,直趋武汉。这时,杭州也已为敌占领,日军与国民党第三战区部队对峙于钱塘江一带。因父亲大革命时期就在家乡诸暨发展与创建左派国民党和共产党的组织,1928年任中共诸暨县委书记,领导诸暨的农民运动和武装暴动,人地两熟,影响很大。大革命失败后,国民党曾悬赏“活捉一千元,打死五百元”的价码通缉他,而今国难当头,民族危亡,能否共同对敌呢?父母亲一路调研思考着。回到家乡后,父亲分派大家到绍兴、上虞、义乌、浦江等地去了解情况,自己在诸暨找到大革命时期一起搞革命活动的赵并欢、郦咸明等同志商量办法。正在积极准备,拟从诸暨西南部山区首先搞起时,八路军武汉办事处急电,要父亲速返另有新任务。

事处,分别换上了八路军的服装,后又改穿新四军的服装,坐火车抵达浙江诸暨。当时,全国战局危殆,陇海、津浦线战略要地徐州已失守多日,日寇正沿长江两岸和大别山南麓向西挺进,直趋武汉。这时,杭州也已为敌占领,日军与国民党第三战区部队对峙于钱塘江一带。因父亲大革命时期就在家乡诸暨发展与创建左派国民党和共产党的组织,1928年任中共诸暨县委书记,领导诸暨的农民运动和武装暴动,人地两熟,影响很大。大革命失败后,国民党曾悬赏“活捉一千元,打死五百元”的价码通缉他,而今国难当头,民族危亡,能否共同对敌呢?父母亲一路调研思考着。回到家乡后,父亲分派大家到绍兴、上虞、义乌、浦江等地去了解情况,自己在诸暨找到大革命时期一起搞革命活动的赵并欢、郦咸明等同志商量办法。正在积极准备,拟从诸暨西南部山区首先搞起时,八路军武汉办事处急电,要父亲速返另有新任务。

武汉办事处受领新任务

回武汉后,他们这支队伍已增加到13个浙江人:寿松涛、马乃松、冯龙、糜云辉、陈迎荣、王锡良、朱克平、钱申夫、冯悔初、冯亦初、马鹏、严励、边之先。办事处钱之光主任讲,现日军已攻陷安庆、九江等地,为配合保卫武汉,上级决定迅速开展河南敌后游击战争,要他们立即赴豫东,到商丘地区国民党宋克宾部做统战工作。于是,父母亲一行带着组织介绍信到确山县竹沟镇向中共河南省委报到,省委军事部长彭雪枫、军事部参谋长张震接见了他们,并作了简要交待。母亲在纪念抗战胜利40周年的文章中曾回忆道:他们离开竹沟,“跨过平汉路,进入西华县境,再转周口,经淮阳向东,于1938年9月到鹿邑县。”“在通往豫东的乡间小路上,到处都是泛滥的黄水,有的地方已成了没膝深的泥潭,陷进去好半天拔不出来。我们高一脚低一脚地向前走,有时白天在野地里休息,晚上赶路;有时白天行动,夜间在房檐下打盹,大家互相鼓励、轮流放哨”,终于抵达宋克宾属下三总队蔡洪范部。不久,他们又同蔡部东进永城地区。宋克宾是国民党河南省第二行政区督察专员公署专员兼豫东保安司令,是冯玉祥将军的旧部,宋部下辖四个总队(三总队司令蔡洪范曾在西北军里当过师长,当时他们抗战还是坚决的),在豫东敌后拉队伍、搞武装,逐步控制与建立了五六个县的政权,有一万多人的武装。父母亲一行13人与蔡部一起打击日伪,拔除了永城西部日伪的一些据点,在龙岗集建立了永城县政府,蔡兼任县长。

也就在此时,由彭雪枫、吴芝圃、张震、萧望东同志率领的游击支队主力也东进直插豫皖苏边区创建敌后抗日根据地,这支由红军干部为骨干、动员河南民众组成的300多人的游击支队,就肩负着与陇海路北冀鲁豫地区的八路军部队和坚持在大别山区的新四军第四支队,以及准备从皖南北上的新四军部队形成战略配合,共同发展华中、开拓中原敌后抗战的新局面的重要使命。1938年11月,父亲从龙岗集去白马驿向彭雪枫司令员等汇报永城抗战情况,及时听取上级指示。彭雪枫与张爱萍、吴芝圃商定,专门以彭支队和他的名义写信给蔡洪范,说明我父亲是我党派驻蔡部的正式代表。这样,他们在蔡部的中共特别支部就与上级党组织在敌后战场接上了头,隶属于新四军游击支队党政军委员会直接领导。后来,游击支队又继续东进,经亳州的观音堂来到永城的书案店后,父亲他们向上级党组织请示汇报工作就更加方便了。

为永城敌后抗战培养大批人才

在永城,父亲首先经蔡洪范同意,于龙岗集、菅沟举办了抗日干部训练班。从1938年10月到1939年初,前后办了3期,学员主要是永城、宿县等地的学生青年,还有少数蔡部的连排军官。父亲亲任教育长,马乃松、糜云辉、陈迎荣、王锡良分别担任队长、政指、副队长等,母亲边之先任女生队队长。干训班从教学原则到教学方法,都按照抗大“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风和灵活机动的战略战术”的方针,培养学员“团结、紧张、严肃、活泼”的优良作风。参训学员都感到开阔了眼界,增长了才干。一些同志回忆干训队的情形时说:1938年5月12日永城沦陷后,“由于永城整个党的组织被冲散了,大家都觉得缺了‘主心骨’,一个共同的心愿,就是期盼着共产党的到来,继续领导我们抗日”。认为“老寿举办的干训班,真是一场及时雨”。

父亲以永城抗日青年干训班为开端,领导恢复与建立永城的共产党组织。他根据永城抗日斗争的实际情况,决定在干训班中发展党的组织,以这些“种子”去充实和加强永城各地的抗日救亡学生会、青盟会、联合救国会等组织的骨干力量。同时,为加强蔡部的政治工作,父亲还同豫皖边工委书记张爱萍一起,去鹿邑与冯玉祥将军派来的代表尹今湖会商,建议在宋克宾部队中成立政治部,并确定父亲任蔡部政治部主任,几个主要科长也都由共产党员担任,这就为永城党组织的进一步恢复和发展创造了条件。

父亲认为,我们每来到一个新的地区,人地生疏,要很快地把群众发动起来,需要大批熟悉当地情况的地方干部。因而要特别注意在斗争实践中发现与培养、锻炼地方干部,信任他们,重用他们和爱护他们,大力发挥他们的斗争积极性和创造性。他写道:“重视地方干部和努力培养地方干部,有利于坚持游击斗争,这也是一条基本经验。” 经干训班培养训练的300多名干部,便成为开辟与发展永城根据地的中坚和骨干。父亲还紧紧依靠永城当时尚保持有党的组织关系的盛税堂同志,广泛了解与联络永城各处的抗日力量,逐步恢复与建立永城整个党组织,迅速担负起永城抗战的重任。

卓有成效地开展永城统战工作

父亲以共产党人的品德风范,身体力行,不辞辛劳,先是与蔡洪范部保持了良好的关系,以实际行动教育蔡部官兵克服困难,与新四军游击支队共同在敌后抗日。同时,也注意调解友军内部的矛盾,在国共合作破裂的情况下,坚决斗争,有理有节。1939年2月,蔡洪范想同宋克宾一起把部队拉走,到河北冀察战区司令鹿钟麟下面去当军长、师长,父亲与蔡多次推心置腹地交谈,劝其顾及永城抗战的需要,但蔡却一意孤行。后来该部发生内讧,蔡被团长王化荣扣押,父亲又应宋克宾之邀,与游击支队政治部主任萧望东一道出面调停,做王化荣的工作,最后达成了“协议”。争取了多数,孤立了少数,维护了永城抗战大局,把这次事变中的损失减少到最低程度。

在王化荣接替永城县长后,父亲作为王部的参谋长,继续做好与该部的统战工作,并相机打击日军。1939年4月初,日军对龙岗集进行大扫荡。面对严峻形势,父亲建议王化荣暂时撤退,避敌锋芒,与敌人兜圈子。但王却硬拼蛮干,要死守龙岗,正面与日寇对抗,终遭失败,逐步丧失了敌后坚持的信心,率部逃离了永城。面对敌后发生的严重混乱局面,父亲沉着果断地采取了三项措施:一是派参谋郭仲韬星夜赴彭支队司令部(在淮上地区)汇报情况,请派主力返回永城,协助开展工作;二是让徐风笑以代理县长名义(徐时为县政府科长)行使行政职权,不让行政体系散伙,要坚持斗争、坚持工作,另派干部去掌握各区政权;三是亲赴永城北部掌握并指挥独立大队,联络鲁雨亭、胡克明等地方抗日武装,联合行动。根据彭雪枫司令员指示,父亲于1939年4月受命组建永城县委会并任县委书记,他与盛税堂、张先舟等同志一起,发展并建立健全了各区、乡和抗日武装中的党组织,开始了我党独立领导永城抗战的新时期。

对永城抗日的各种力量,父亲都十分注意团结、争取,与他们联合抗日。永城原县长鲁雨亭在永城失陷之后,几经周折,回到自己的家乡芒砀山区,重新组织队伍,由最初的“十八勇士”发展到数百人枪,父亲即分配干训班学员朱松龄等去开展统战和联络工作,后又派永城县委宣传部长张先舟等去鲁部工作。在王化荣部逃离永城时,父亲又写信给鲁雨亭等抗日武装,争取其配合,以稳定永城局势,共同抗日。后来,彭雪枫、张震首长亲自做鲁雨亭的统战工作,促使深明大义的鲁雨亭同志加入了中国共产党,率部改编为新四军游击支队第一总队,后在抗击日寇扫荡芒砀山根据地的战斗中壮烈牺牲,被誉为永城地区的“抗日英雄”和“光辉旗帜”。

为游击支队创建豫皖苏边根据地输送力量

1939年初,张震率游击支队先遣大队经亳州东进永城、萧县地区,进行战略侦察,最后彭雪枫决定将游击根据地的基本区域选择在永城书案店一带。从此,游击支队便与蔡洪范部在永城地区共同抗日,两支部队相互配合,打击日伪,扫平匪患,安定民心。父亲在永城一手抓党组织的建立与恢复,一手抓抗日武装的发展,积极推进永城抗日根据地的政权建设。1939年元月,在第一期干训班结束时,他布置学员蒋汉卿、刘晓华等返回永城一区,发动群众,组建了永城第一个区委会,并不断地从我党领导发展的抗日武装中,抽调大批干部到永城县、区、乡政权任职。到1939年6月间,经过他和徐风笑等同志的共同努力,永城县抗日民主政府和各区的抗日民主政权相继建立。同时,还组织健全了县抗日救国会、农救会、妇救会、青救会、儿童团、老人指导团等抗日群众团体,使永城抗日根据地不断发展和巩固,成为我党在华中地区较早建立起来的敌后政权。

父亲以极大的精力建立和发展了永城的抗日武装,源源不断地为游击支队主力输送力量。永城县委成立后,他将当时在永城地区的5个抗日救亡学生队统一整编为永城学生大队,这是我党在永城地区组建起来的第一支抗日武装基干力量,在蔡部分化、友军逃离永城之际,对稳定局势、联系其他抗日力量和领导永城抗战起到了重要作用。1939年7月,这支队伍正式升编为新四军游击支队独立大队,父亲任大队长,盛税堂为政委。后又按照游击支队的统一部署,将独立大队与其他地区的游击武装一起,编入游击支队第3团(团长周时源,政委孔石泉),父亲任3团参谋长。其间,父亲还将永城的部分武装补充了游击支队第1团。

在游击支队3个主力团编成并得到加强后,父亲又返回永城继续发展地方武装。到1939年冬天,这里已发展到拥有1万多人的永城自卫军,县长徐风笑兼司令,父亲为副司令兼参谋长,直接主持这支武装。这是永城人民充分动员、踊跃参军的结果。1939年11月,父亲又根据彭雪枫司令员指示,组建了永城独立团,并任团长兼政委,冯景禹为副团长,程坤源为政治处主任。其间,在游击支队组建特务团时,父亲又将永城独立团一个营的兵力调配给他们。1940年冬,永城独立团奉命升编为八路军第4纵队6旅18团,父亲任团长,蔡永任政委(皖南事变后改称新四军第4师12旅35团)。就这样,父亲把永城地方上组织动员起来的抗日武装,源源不断地补充到新四军游击支队和后来的新四军第4师主力部队中,为游击支队创建豫皖苏边抗日根据地作出了贡献。

为主力西进恢复永城地区创造前进阵地

敌后战场的开辟与抗日根据地的建立十分不易,在敌伪顽我极为复杂的斗争中,我们付出了极大的代价。永城人民的优秀儿子鲁雨亭、盛瑞堂,还有杨斐、唐庸之、周尚文等在永城工作的优秀干部都牺牲在这里。同父亲一起出来的两个老乡,八路军第4纵队6旅17团政治处主任糜云辉和17团3营营长陈迎荣也英勇地牺牲在永城的土地上。1941年5月,豫皖苏边区的三个月反顽斗争失利后,父亲率12旅35团离开永城,与其他兄弟部队一道撤至皖东北地区,在洪泽湖一带重新积聚力量。部队整编后,他先是在第4师高级研究班学习,后编成“上干队”去担任队长、指导员。淮北苏皖边军区成立后,他又调军区任自卫军训练处长,继续从事他所熟悉的地方民兵武装动员组织工作。1942年10月,自卫军训练处并入苏皖边区农救会,父亲任农救会武装部部长。他回忆这段历史时写道:“我们围着洪泽湖兜圈子,敌人来了,我们就下湖,在芦苇塘里,夏天蚊虫咬,冬天北风吹,经常吃不上饭。我们的另一个老乡洪泽湖总队参谋长王锡良,就因负伤后得不到有效的治疗和足够的营养,牺牲在洪泽湖畔,记得我们从延安出来去敌后返诸暨家乡时,王锡良的老母亲拉着我的手说:‘我儿子就托付给你了!’想起当时的情景,心里的确不是滋味。”

1942年12月,淮北根据地33天反扫荡刚结束,彭雪枫、邓子恢、吴芝圃代表区党委找父亲谈话,决定由他任萧宿铜灵县委书记兼萧铜总队政治委员,为今后第四师部队西进、恢复以永城为中心的豫皖苏边区,开辟出一块前进阵地来。父亲和母亲一起再度越过津浦路,到根据地最西面的萧铜地区去发展。这里包括原萧县的九、十两个区,宿东的股北区,铜山的七区和灵璧的一小片地区。津浦铁路南北贯穿,战略地位十分重要。开始时,这里整个都是敌人的“治安区”,没有我们的政权。他和许西连、顾寒星、曹介、李秉枢等同志领导萧铜抗日武装,在“南北十华里,东西一弹穿”的狭窄地区昼夜一动二迁三移,灵活机动地打击日伪。经过一年半的艰苦斗争,部队由数百人发展到三四千人,升编为分区独立团,同时组成了新的萧铜总队,萧宿铜灵抗日民主政府辖9个区50多个乡的政权,成为后来新四军第四师主力西进良好的前进阵地。

为“发展东南”奉命返回诸暨家乡

1944年7月,父亲在完成萧铜根据地的斗争任务后,奉命到华中局党校参加整风学习。学习结束时,根据抗战的形势发展和上级指示,他这个浙江人被抽调赴浙东发展新区。在地下交通站的掩护安排下,父母亲等5人分乘两条船经上海去浙江,于1945年初抵达四明山浙东纵队司令部驻地梁弄。区党委书记谭启龙同他们谈了话,要求父亲做好准备,到金(华)萧(山)铁路两侧地区去开辟新的根据地。这时,粟裕同志遵照党中央、中央军委“发展东南和控制苏、浙”的方针,指挥新四军第1师主力南下,组建了苏浙军区,在浙西孝丰、安吉一带击败了敌人,正乘胜向富春江边挺进,准备打通浙西和浙东的联络,并直驱金华向浙南地区发展。3月下旬,父亲和母亲随谭启龙同志率领的浙东纵队主力从四明山出发,经上虞、嵊县、新昌、绍兴等地,至诸暨枫桥、大宣、墨城湖一带,同杨思一、彭林率领的金萧支队会合。稍事休整后,部队又继续西进,越过浙赣铁路,进入诸暨西部和富阳境内,掩护和策应新四军第一师主力渡过富春江。

根据当时形势的发展,浙东区党委研究决定,立即在富春江以南和浙赣铁路以西的诸暨、浦江、富阳、萧山4县之间的山岭地区创建一个新的根据地。首先在诸暨西部(3个区)、浦江(1个区)、富阳(1个区)共5个区的范围成立1个县级政权,然后相继发展为1个地委级政权。谭启龙向父亲交待任务后,便从部队中抽调了10多名干部,交由我父亲率领,并与在当地秘密坚持地下斗争的同志会合,组成了浙东区路西县委和县政府,由父亲任县委书记兼县长,陈金明同志为副书记兼副县长。经过三四个月的努力,发展很快,新的抗日根据地已初具规模。就在父亲率领根据地武装迅速逼近诸暨城郊时,日本帝国主义宣布无条件投降。根据形势的重大变化,父亲在诸暨同山的里江山动员明确今后斗争任务,要求“乡不离乡、区不离区、县不离县”,准备长期斗争。这时,突然接到立即转移的命令,他马上做出紧急部署,率部连夜冒雨疾进至嵊县。母亲(时任路西县后方医院指导员)回忆说:“松涛对我讲,组织上决定要你留下在家乡打埋伏,赶快准备一下,我即带着女儿寿柳依(当时在路西县后方医院当卫生员)和老寿匆匆分手。老寿带着他的侄子寿占魁、寿魁元、寿魁创和我的表弟寿子逸同金萧支队一道”迅速北撤。父亲时任金萧支队参谋长,与彭林、杨思一同志率领部队渡过钱塘江湾,在苏南常熟县南丰镇遭敌忠义救国军2000余人的突然袭击,战斗异常激烈,他的警卫员寿银中也牺牲了。父母亲就是这样,总是把党和人民的利益放在第一位,无论在一个根据地还是在不同的地区工作,他们都各自努力完成党交给的任务,聚少离多,直到南京解放后才最终团聚。

与永城人民一道迎来解放全中国的胜利

1945年11月,部队撤抵涟水整编为新四军第1纵队3旅。父亲接华中分局调令,赴淮安报到。华中分局书记兼华中军 区政委邓子恢找他谈了话,宣布了组织决定,由他任新四军第12旅兼华中军区第8军分区副政委,重返他所熟悉的永城地区工作。在接踵而至的全国解放战争中,父亲始终同永城人民鱼水相依、血肉相连。从1946年撤出根据地抵睢杞太地区整编到1947年初又重返永城地区,在粟裕、宋任穷、张国华、吴芝圃同志领导下,父亲与豫皖苏三地委和三分区军民虽孤悬敌后,但一直胜利坚持了极为艰苦的游击战争,与敌人进行了极为复杂曲折的斗争,与永城人民结下了极为深厚的战斗友谊。因此,我的父母亲始终把永城当作他们的“第二故乡”。

区政委邓子恢找他谈了话,宣布了组织决定,由他任新四军第12旅兼华中军区第8军分区副政委,重返他所熟悉的永城地区工作。在接踵而至的全国解放战争中,父亲始终同永城人民鱼水相依、血肉相连。从1946年撤出根据地抵睢杞太地区整编到1947年初又重返永城地区,在粟裕、宋任穷、张国华、吴芝圃同志领导下,父亲与豫皖苏三地委和三分区军民虽孤悬敌后,但一直胜利坚持了极为艰苦的游击战争,与敌人进行了极为复杂曲折的斗争,与永城人民结下了极为深厚的战斗友谊。因此,我的父母亲始终把永城当作他们的“第二故乡”。

每当父母亲在回顾这段极不平凡的岁月时,总是深切地感受到一个被实践反复证明了的真理:只有共产党才能救中国,没有共产党就没有新中国。父亲在回忆自己在豫皖苏浙敌后搞根据地的斗争经验时,曾经这样写道:一是首先要与人民群众建立亲密联系,必须取得人民群众的普遍支持、拥护与信任。二是随着斗争的胜利开展,进一步巩固与发展游击根据地的建设工作必然成为当务之急。三是持续不断地发动人民群众是取得胜利的决定性因素。四是团结与培养地方干部,对于密切联系群众,壮大地方武装具有积极重要的作用。五是紧紧依靠上级党的正确领导和主力军的大力支援,是胜利坚持和发展敌后根据地的关键。

离开永城以后,父亲时时牵挂着永城老区人民,他常说,他在抗战中开辟创建的第一块根据地是永城,也是“解衣衣我,推食食我”的永城人民全力支持了我们这批共产党人,不然要想取得胜利是根本不可能的。1960年7月1日,父亲撰写的《怀念英勇的永城人民》的文章,登载在《永城报》上。他回忆了从1938年到1949年淮海决战期间“三进两出”永城的极为残酷的斗争,赞扬永城人民为中国革命战争所做出的巨大贡献。深切表达了他对勤劳、淳朴、英勇、光荣的永城人民的怀念之情。

【作者简介】

寿晓松,中国人民解放军军事科学院原战争理论和战略研究部部长、少将。

(责编:管理员)

Copyright © 2012 by yclsw.org. all rights reserved. 豫ICP备14004675号-1